QUICK

과월호 보기

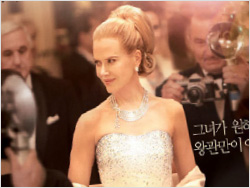

신데렐라, ‘은총’이 되다 -<그레이스 오브 모나코>(2014)

과월호 보기 최 은(영화 평론가)

1956년 최고의 전성기를 누리던 할리우드 스타 그레이스 켈리가 모나코의 왕비가 돼 돌연 스크린을 떠나자, 사람들은 그녀가 정말 동화 속 여주인공이 됐다고 믿었다. 그러나 백마 탄 왕자와 할리우드 공주의 로맨스는 상호 이해관계에 따른 결합이었다는 냉정한 평가도 존재했다. 올리비에 다한 감독은 <그레이스 오브 모나코>를 그레이스 자신의 말로 열었다. “내 삶이 동화 같을 거라는 생각 자체가 동화지요.”

동화 속 주인공의 꿈을 이룬 그레이스(니콜 키드먼)는 현실에서 몹시 불편하고 괴롭다. 필라델피아 부호의 딸로 자란 그녀에게 왕가의 규율과 예법은 족쇄와 같았다. 게다가 영화계 복귀를 준비하던 그녀는 정치적 음모에까지 휘말리게 된다. 대내외적으로 위기를 맞은 프랑스가 할리우드 복귀를 고민하는 그녀를 이용해 모나코의 주권을 위협하는 상황에서 생긴 일이다. 이는 곧 가정생활의 위기로 이어져 남편 레니에 3세(팀 로스)와의 관계도 어려워진다.

영화는 그레이스가 이방인 ‘신데렐라’에서 ‘엄마’이자 ‘국모’로 정체성을 확장해 가는 이야기를 담고 있다. 그녀의 길잡이 역할을 해 준 터커 신부(프랭크 란젤라)는 “모든 동화는 끝나기 마련”이라고 말했다. 그리고 그레이스는 인생에서 가장 멋진 배역을 맡으러 여기 온 것이며, 신이 그렇게 선택했다고 격려했다. 그때부터 그레이스는 완벽한 ‘왕비’ 역을 소화하기 위해 프랑스어와 모나코의 역사, 왕실 관습을 익히며 우아하고도 깊은 표정을 연습한다.

이 과정에서 그녀는 중요한 것들과 단절해야 했다. 하나는 늘 칭찬과 관심에 목마르던 자신의 과거로부터 벗어나는 일이다. 다른 하나는 자신을 도와준 터커 신부에게서조차도 독립하는 일이었다. 이는 마치 소명을 따르는 그리스도인의 여정을 닮았다. 자신을 규정하던 모든 것을 버리고 하나님 앞에 홀로 설 때, 주어진 재능과 축적된 성품이 어떻게든 사용되는 역설 말이다.

신데렐라가 왕비가 됐다가 마침내 ‘여신’이 돼 나라를 구한다는 영화의 결말은 원래 동화보다 더 동화 같아졌지만, 버거운 삶의 한 귀퉁이를 부여잡고 살아가는 인생에 가끔은 이런 이야기가 필요하다. 이 땅의 이방인으로서, 나 또한 누군가의 ‘그레이스’(은총)가 되기 위해.

구독가이드

구독가이드 정기구독

정기구독 날샘 App

날샘 App